- トップ

- JSNについて

- NPO法人日本自費出版ネットワークとは

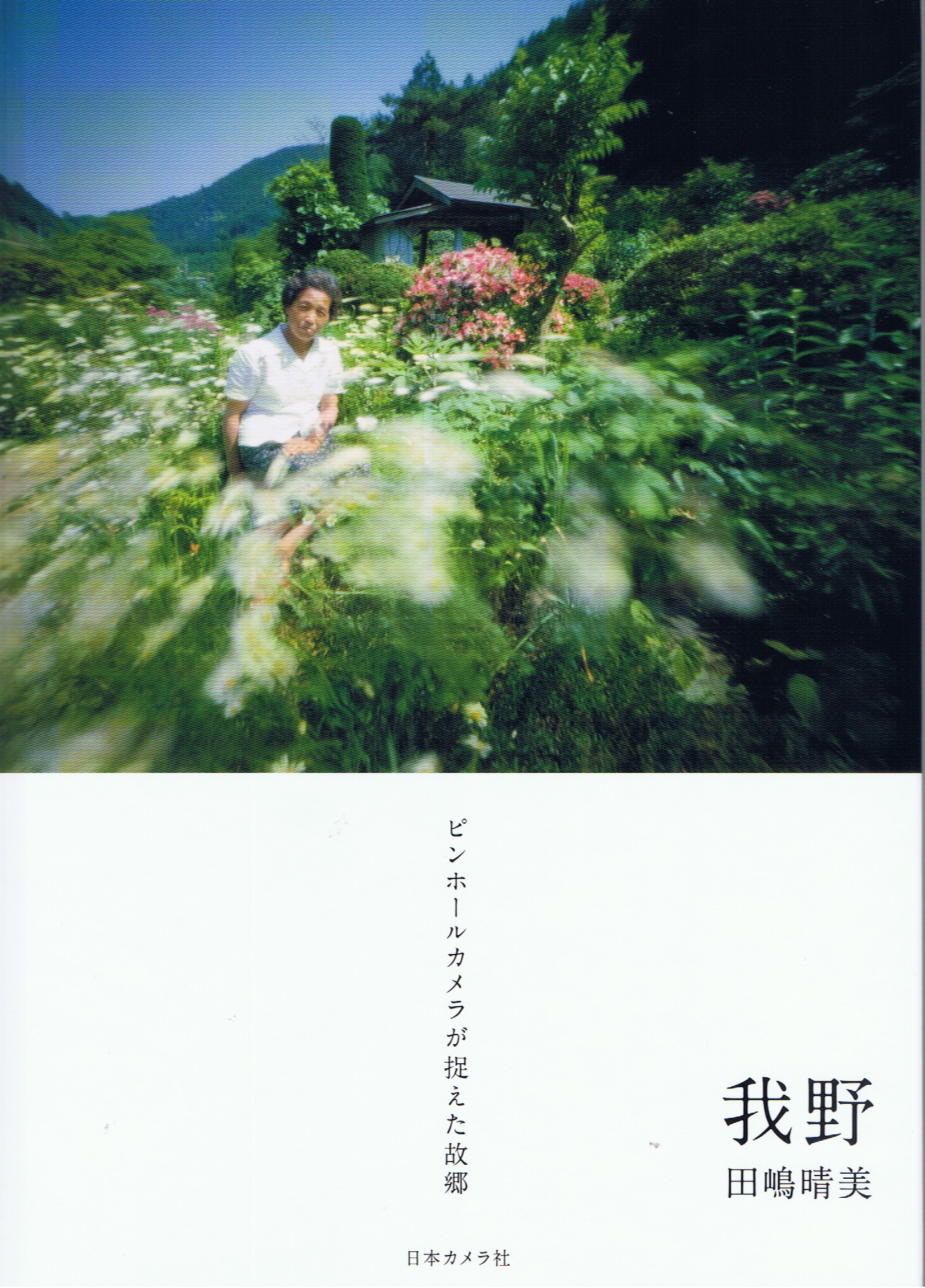

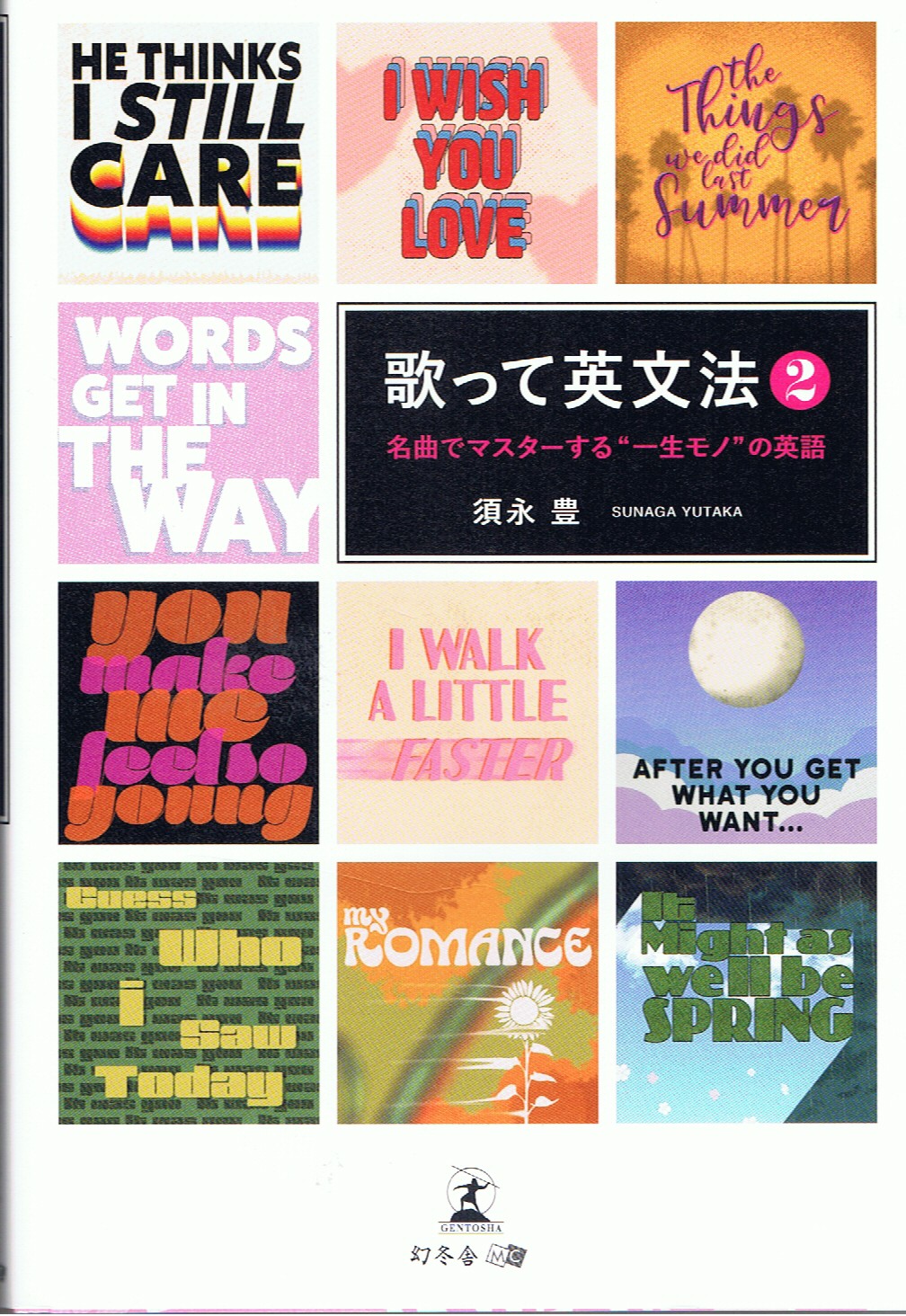

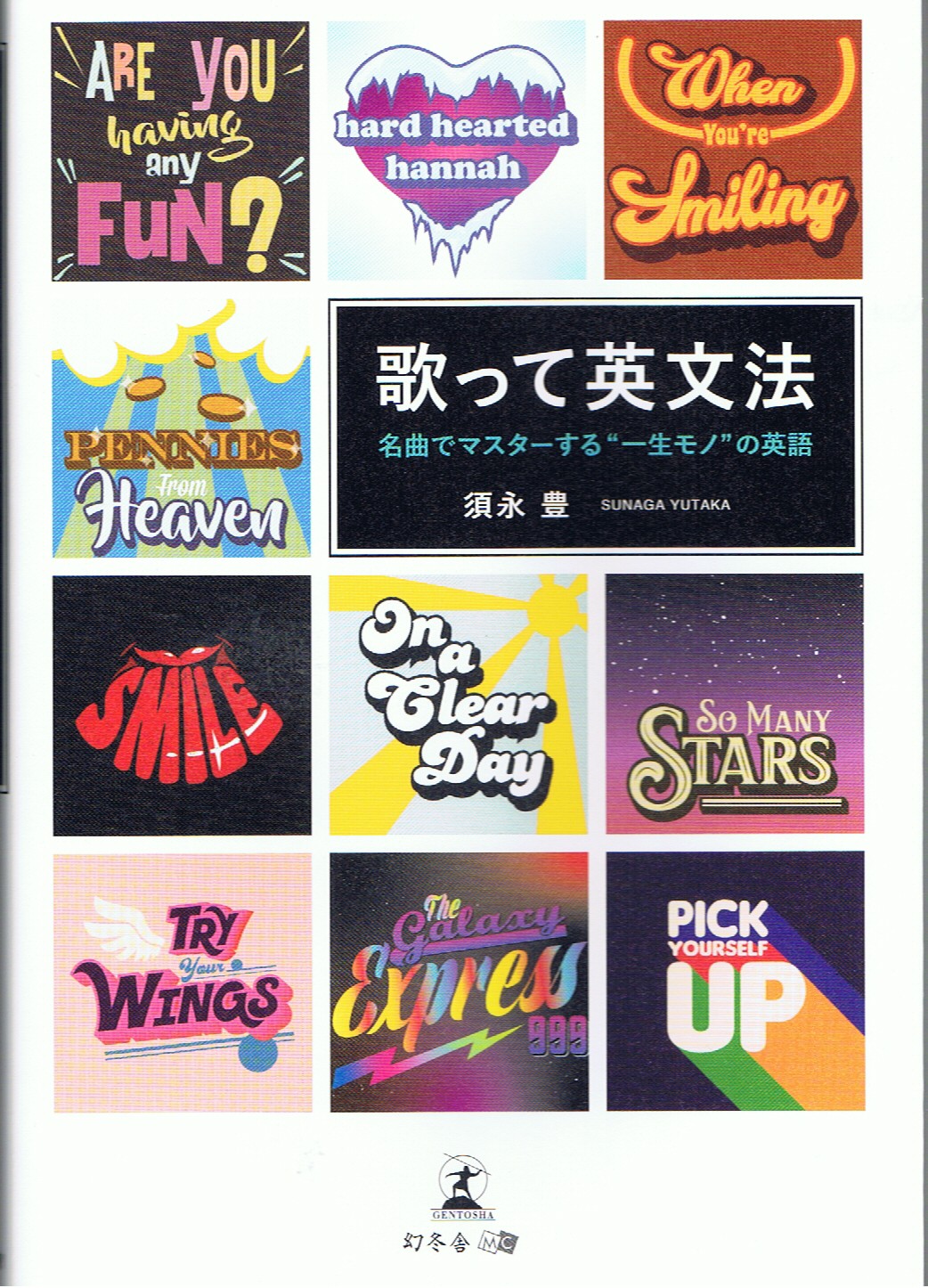

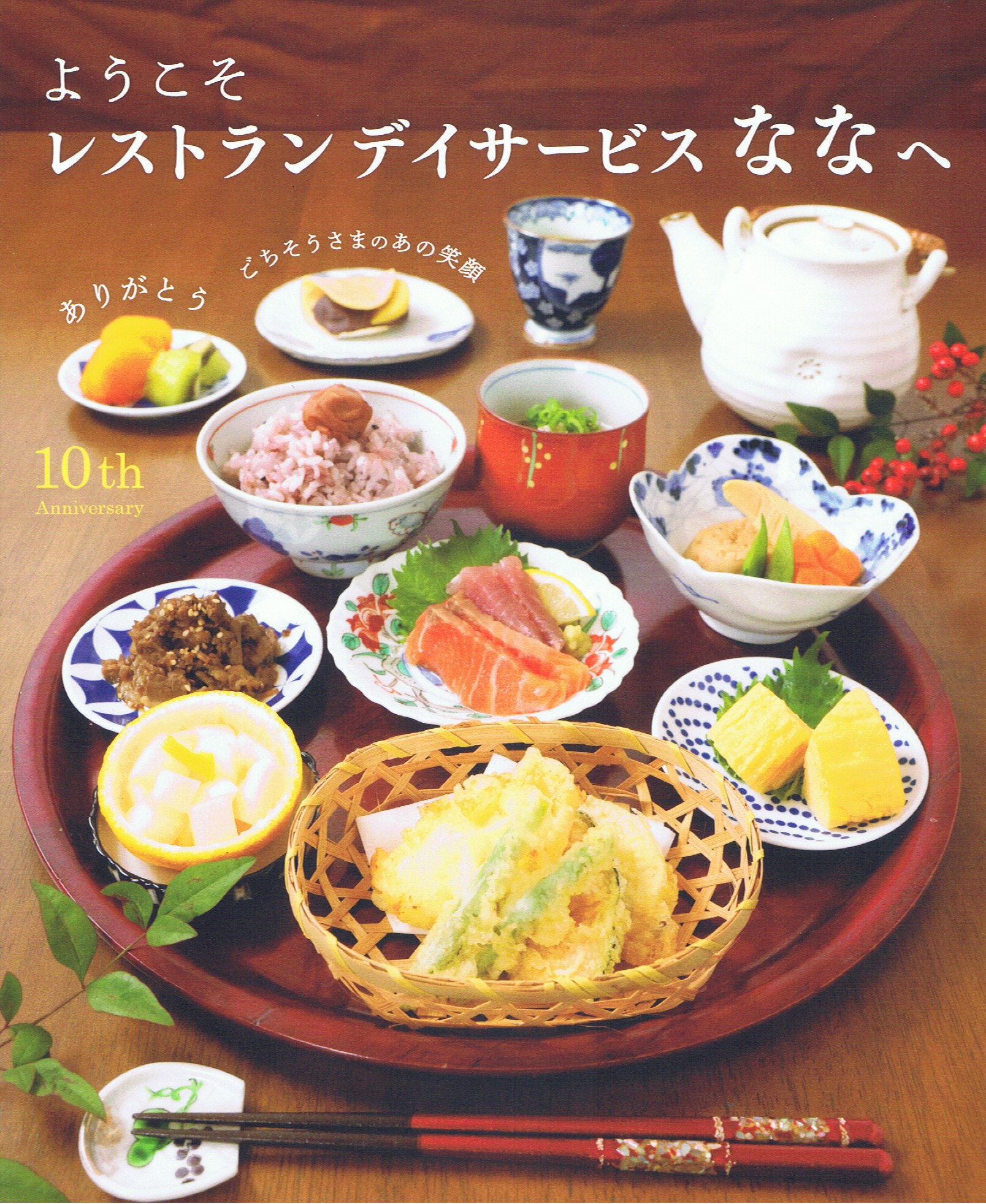

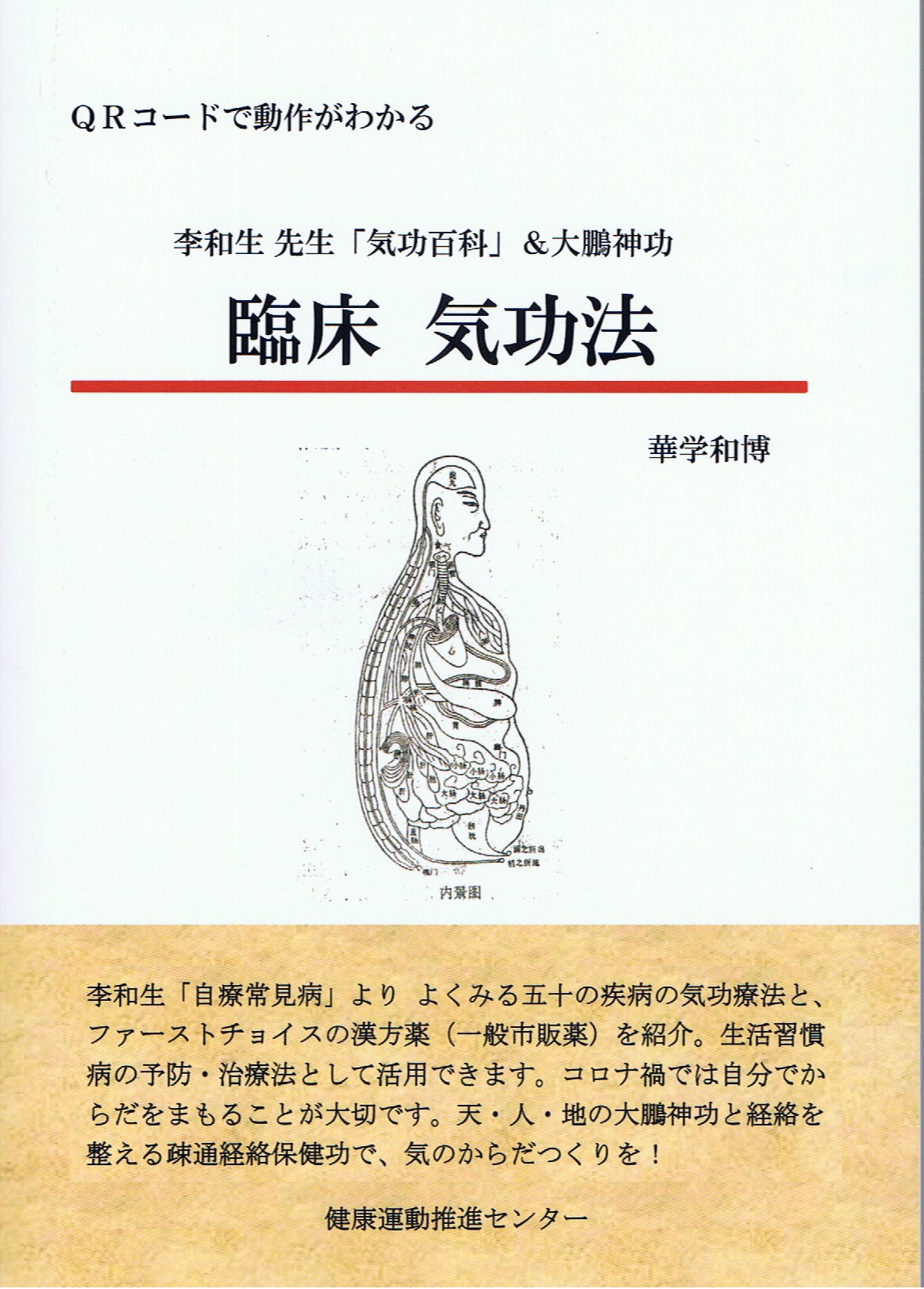

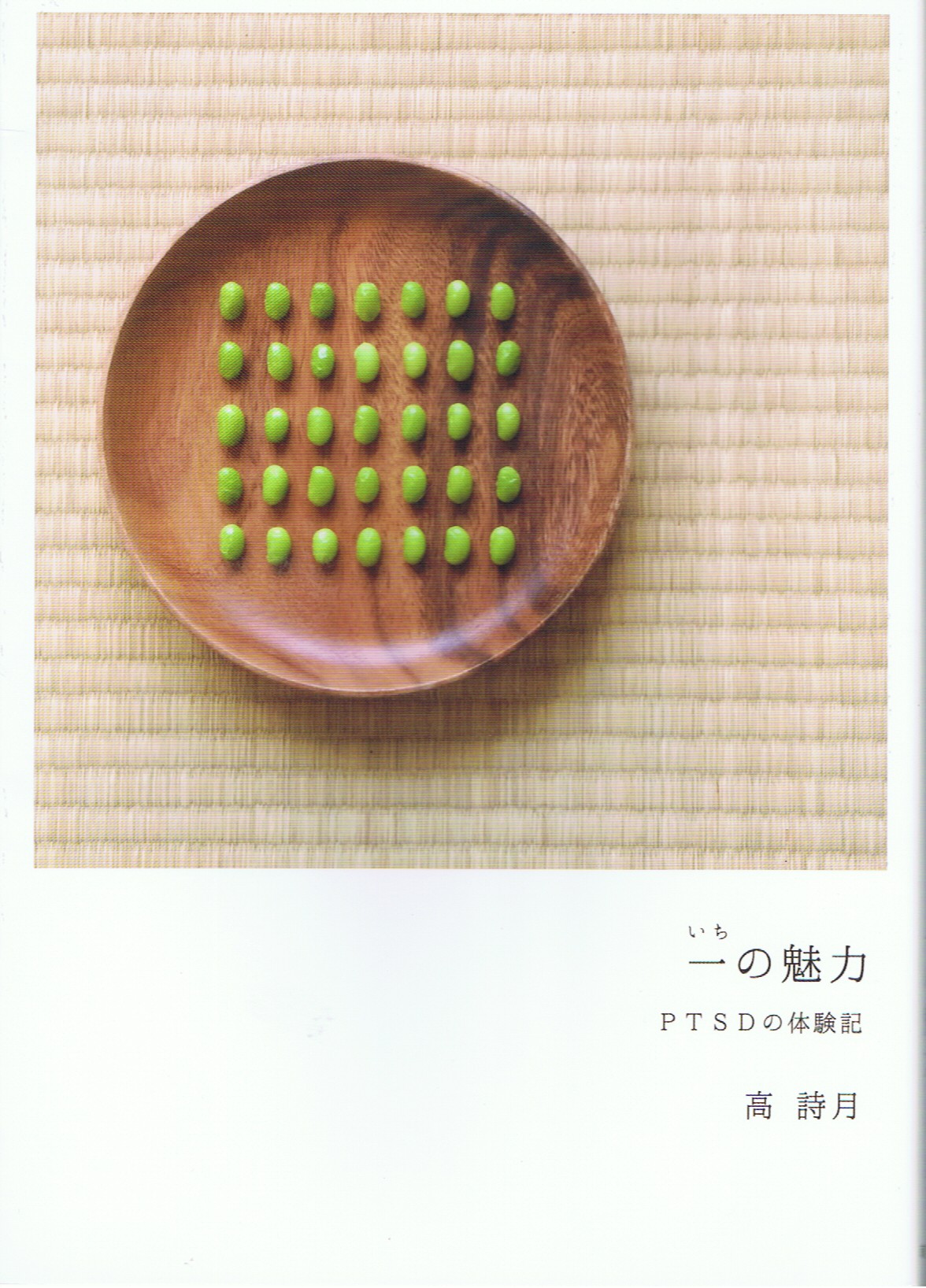

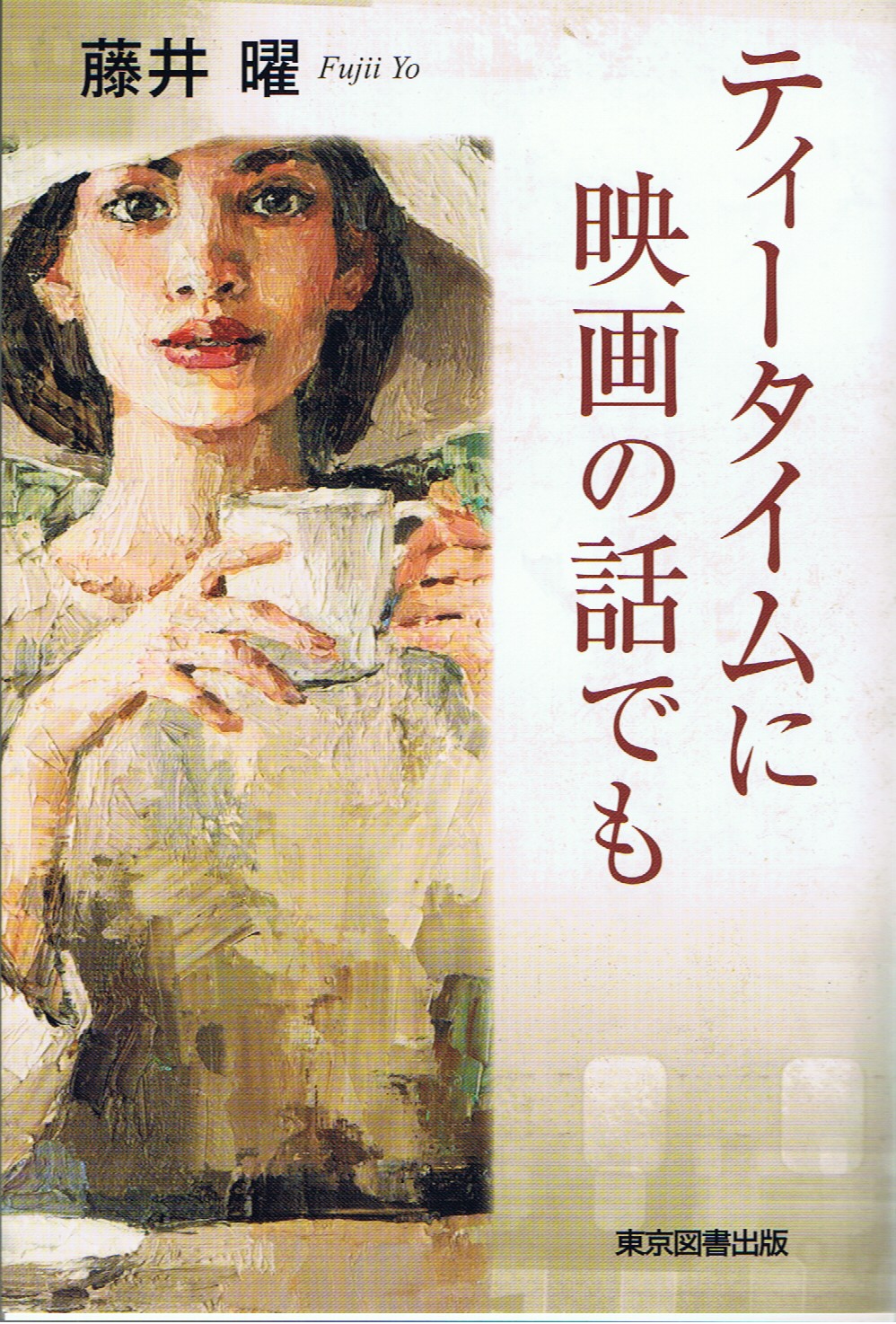

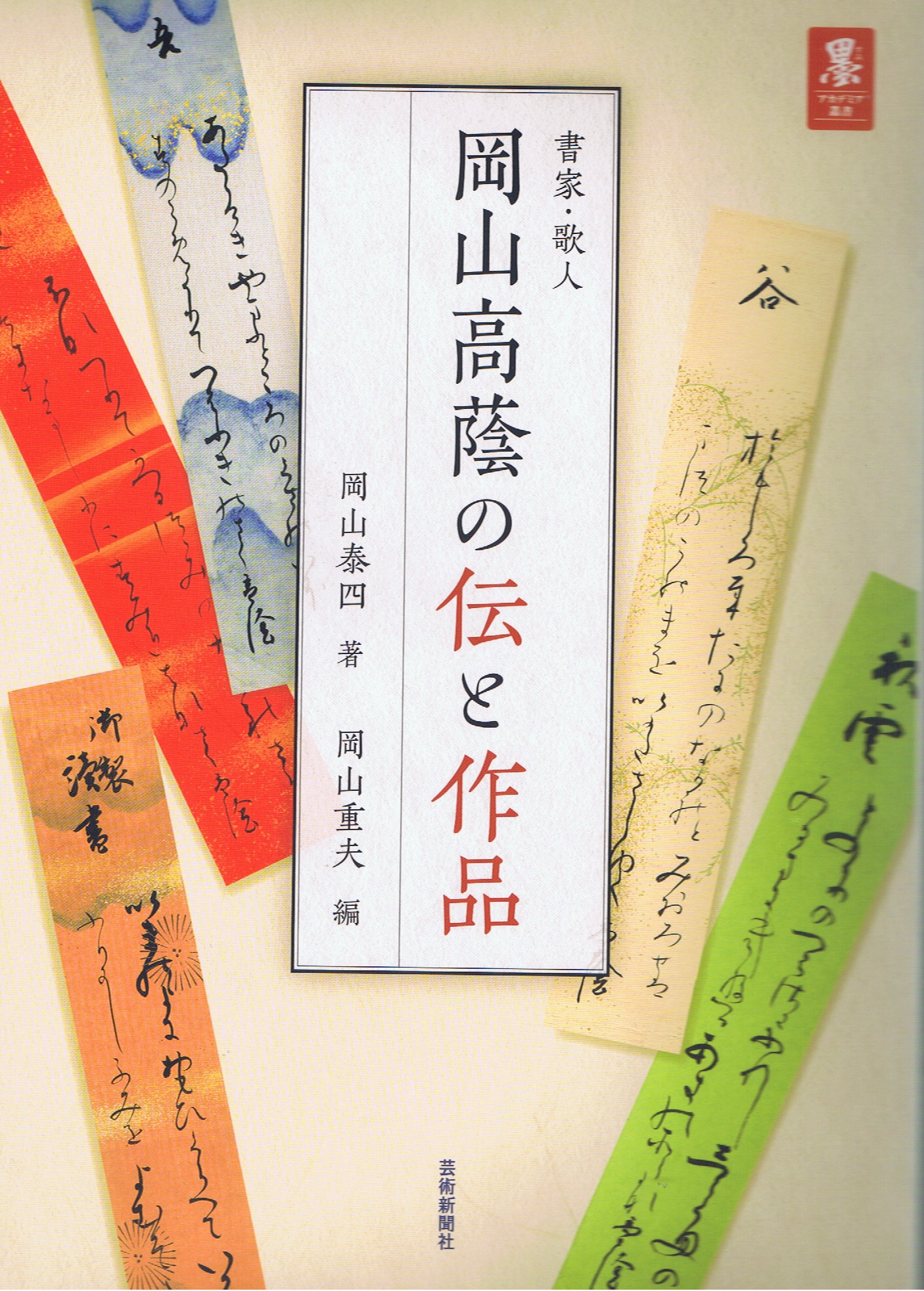

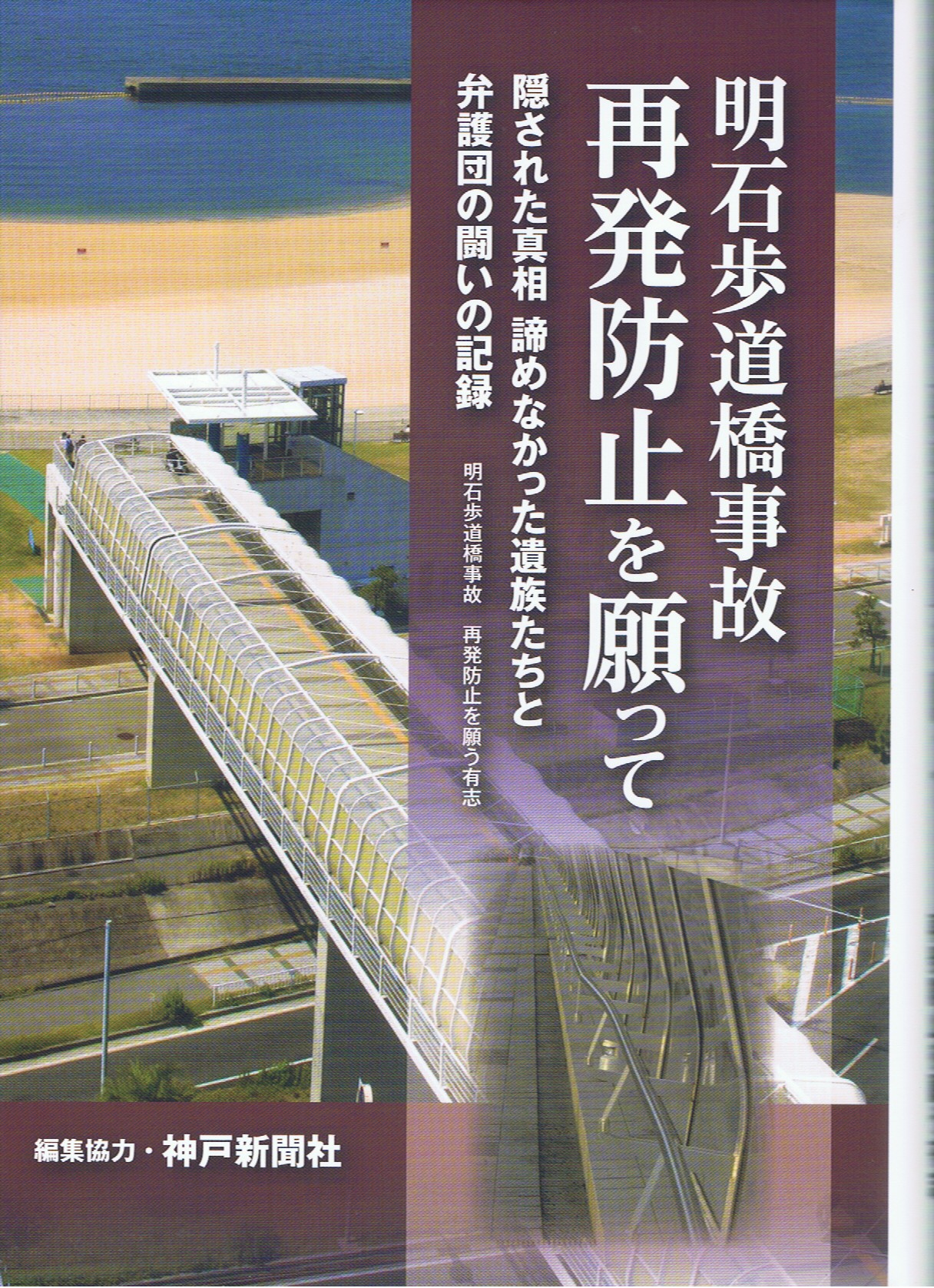

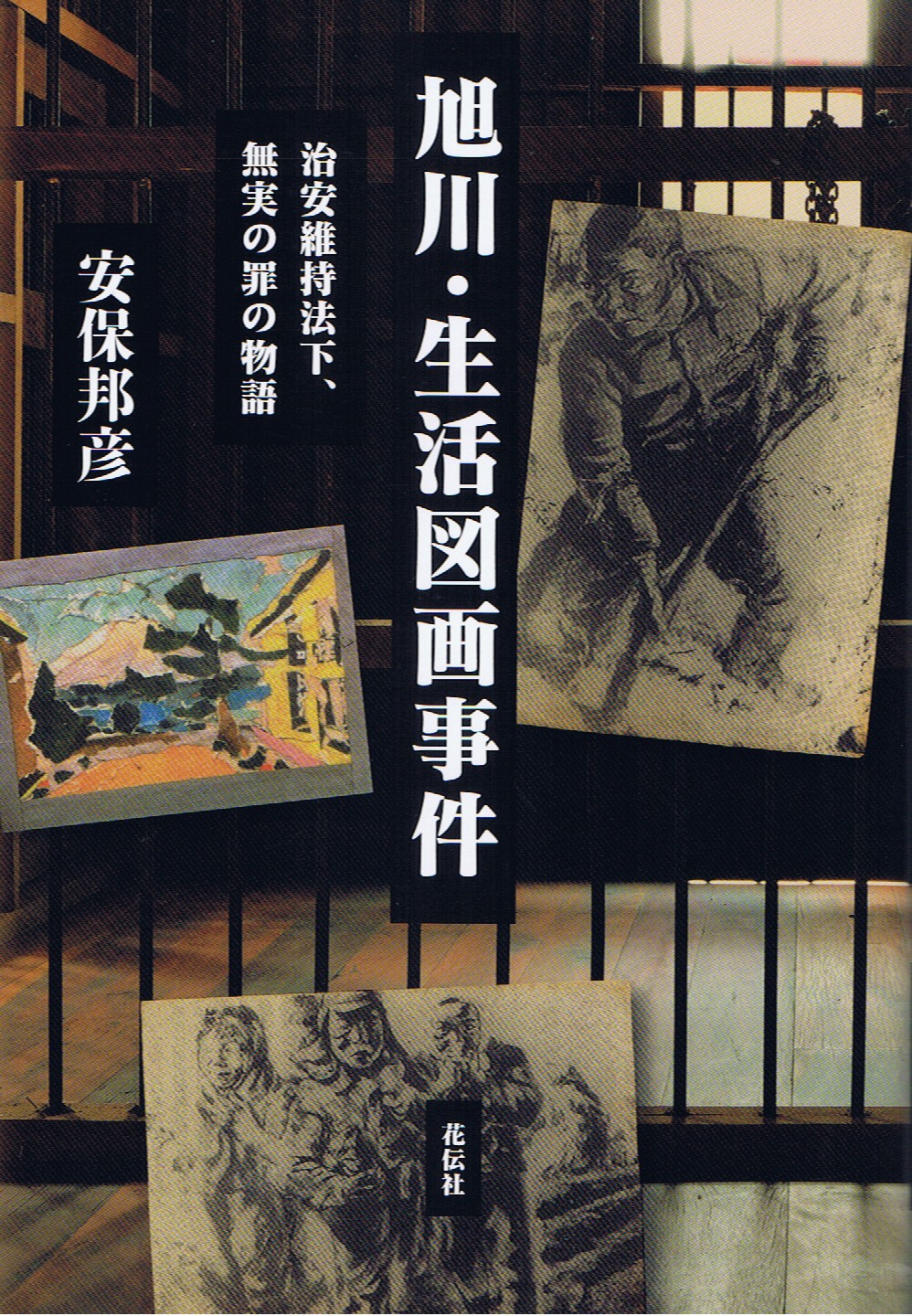

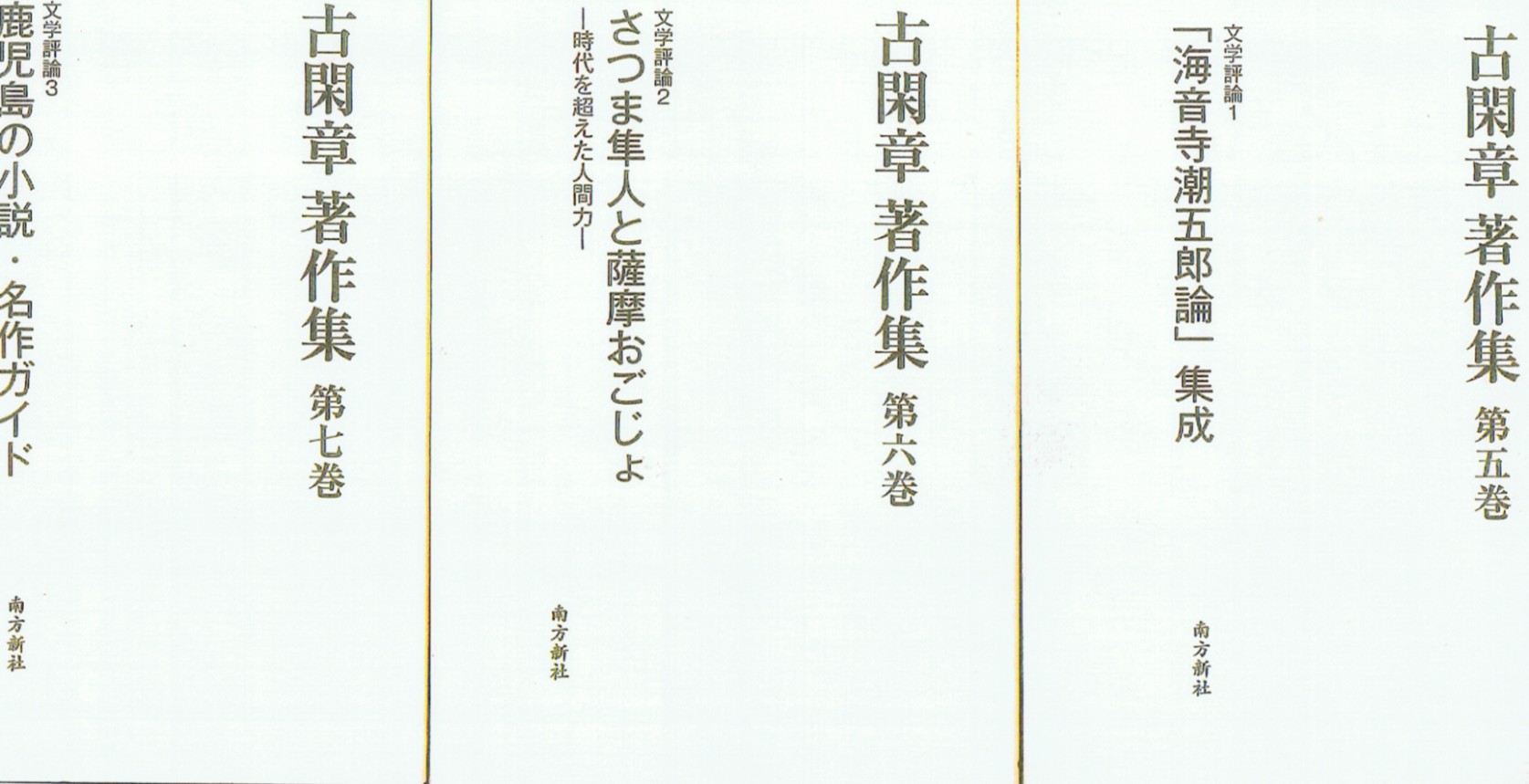

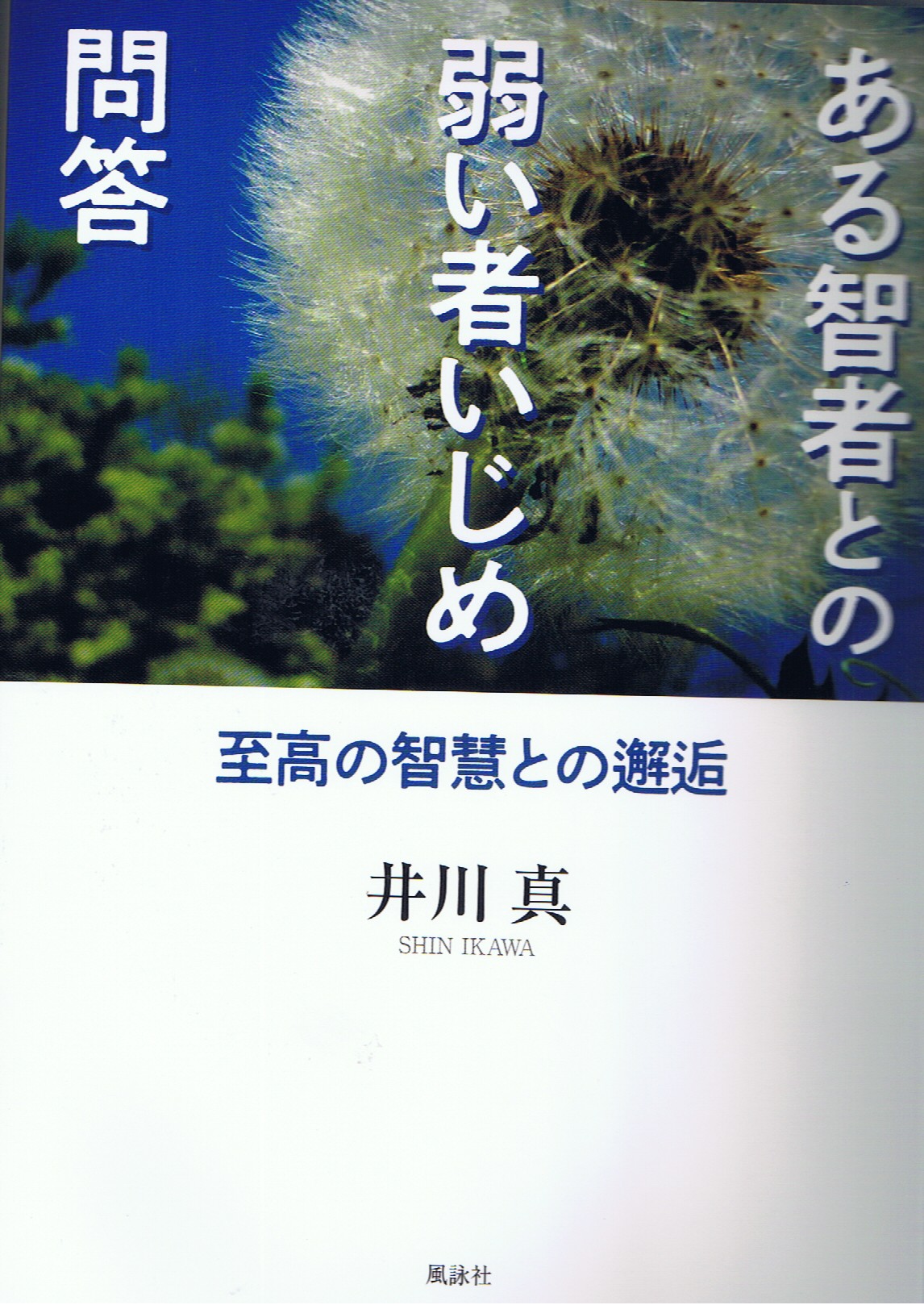

- 日本自費出版文化賞

- 日本自費出版文化賞

- 過去の日本自費出版文化賞

- 日本自費出版文化賞へ応募

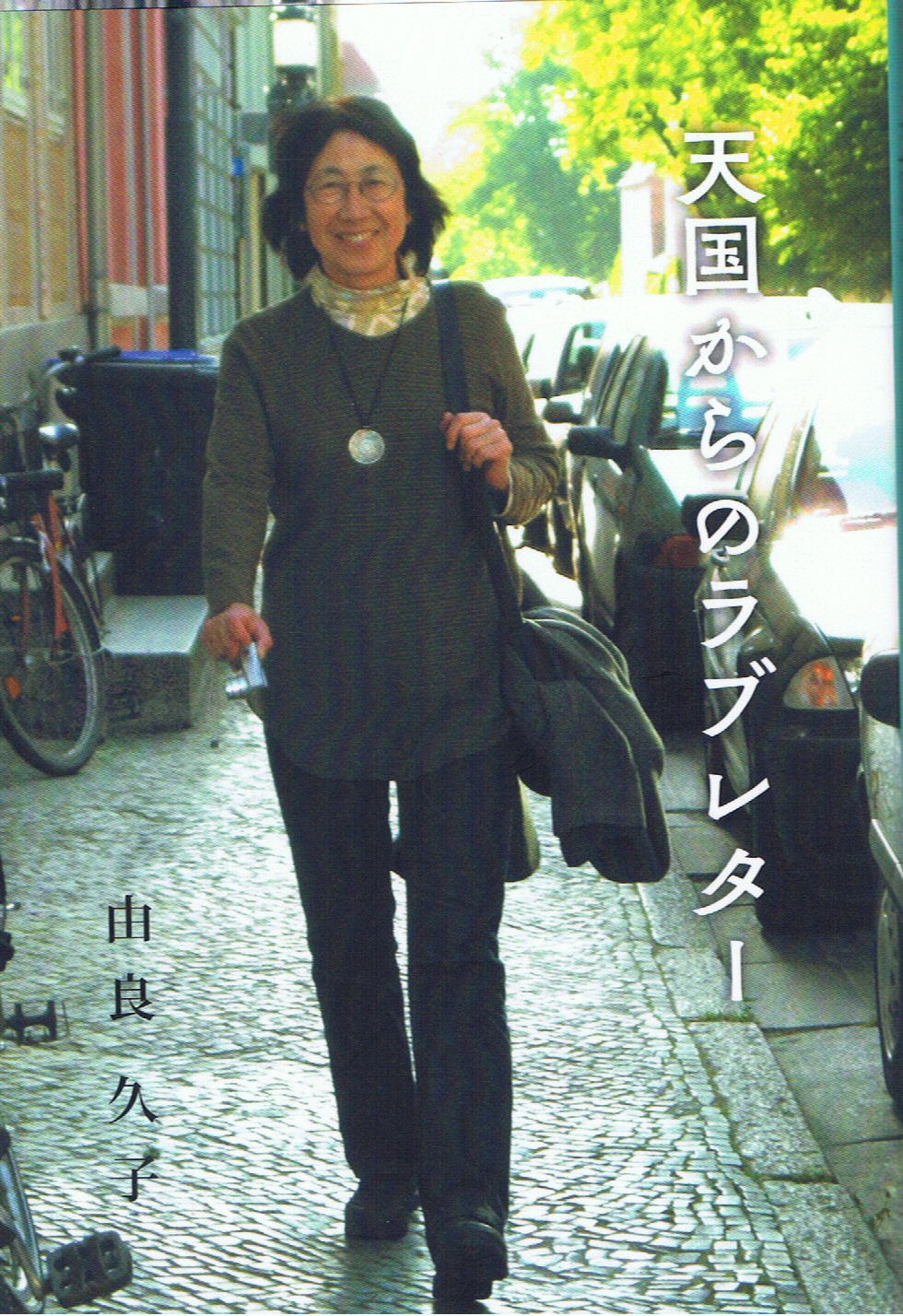

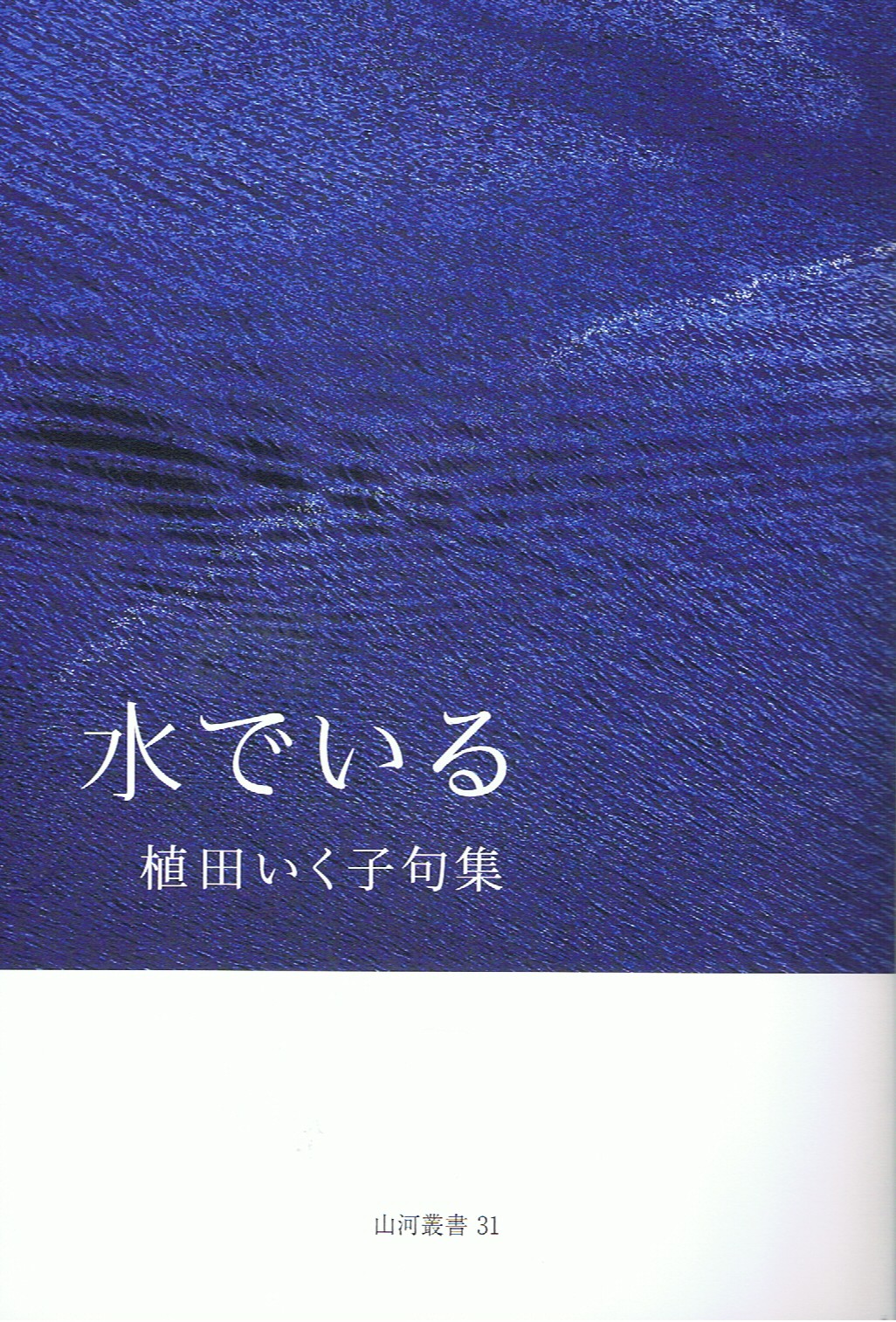

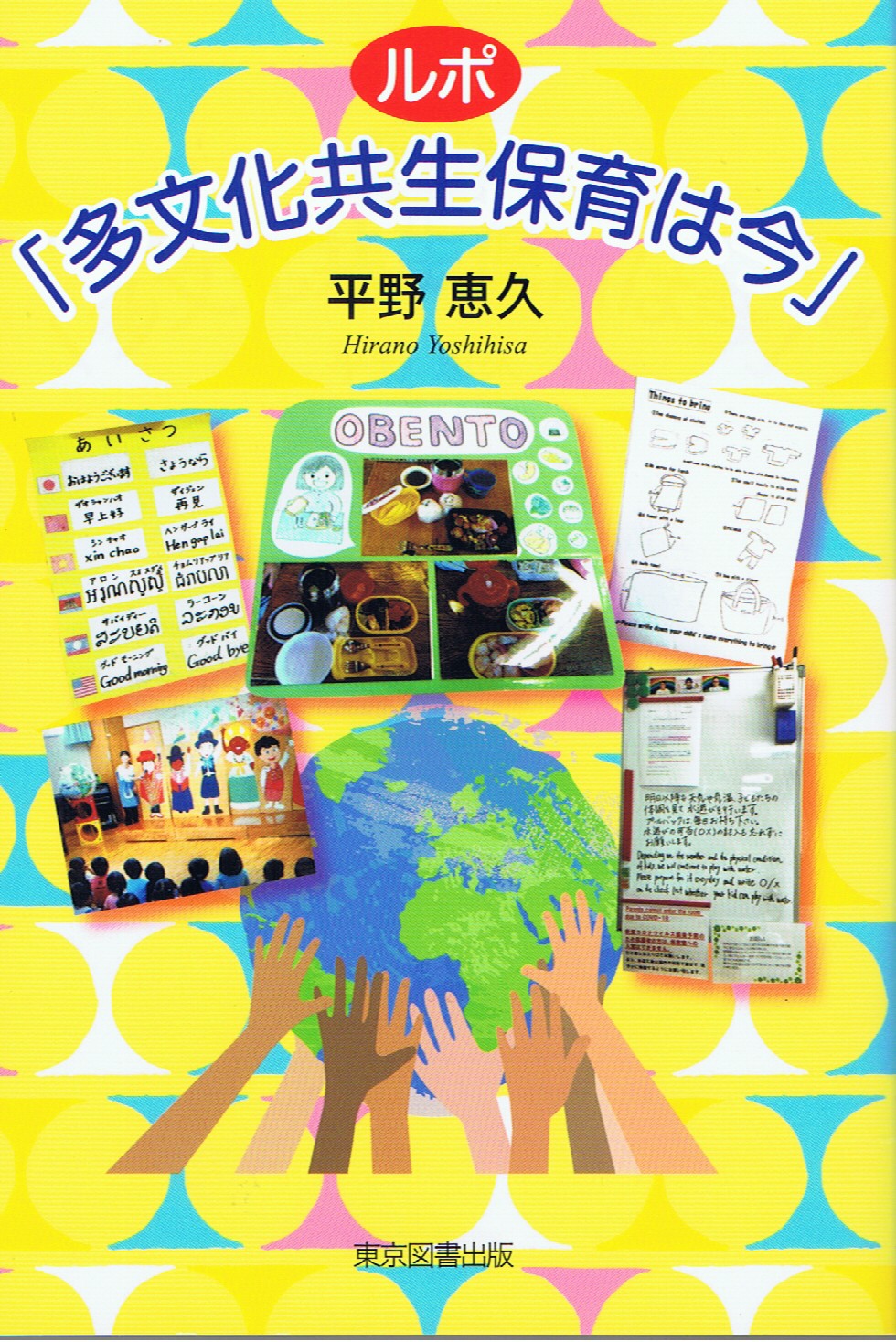

- 自費出版書籍データ

- 自費出版書籍データ検索

- 書籍データの登録方法と注意点

- 自費出版書籍データ登録

- 会員企業

- 会員企業情報 全会員

- 会員企業情報 役員

- 認定自費出版アドバイザー

- 出版契約ガイドライン

遵守事業者認定 - 自費出版アドバイザー制度

- 自費出版アドバイザー試験告知ビラ

- 自費出版アドバイザー講座

- お問合わせ

- 加入申込・文化賞資料請求・その他お問合せ

- 刊行物

- 自費出版年鑑

- バナー広告

- バナー広告について